現代文語彙18

2009年度 本試験 1 評論 語彙について

「子どもたちが普通の隠れん坊をすることはほとんどない」

先日、就職の挨拶に訪れた卒業生がいた。その女性の、幼い頃のかわいい少女の顔が浮かんだ。鳥や花にその子は話しかけていた。まるで世界と交感しているかのようだ。何よりも今を生きている。そんな感じがした。教師としての私は、今日に至るまで生徒たちに何を与えてきたのだろうか。未来の大人としての役割を期待し、抑圧と監視の目を光らせてきただけではないのか。遊びの場を次々と奪い取り、その生命力を萎縮させてきたのではなかったか。「雪融けや村一杯の子どもかな」という一茶の句を思う。

さて、子供という概念(おおむねのねん・物事の意味内容・考え方)は昔からあったものではなく、近代の成立によってもたらされたものである事をご存じだろうか。昔からもちろん「子ども」はいた。近代以前には「子供と呼ばれる期間」が存在していなかったと言うことだ。子どもは「小さい大人」と見なされていた。自分の用が自分で足せるようになると「若い大人」と見なされた。仕事も遊びも大人と一緒にしていた。

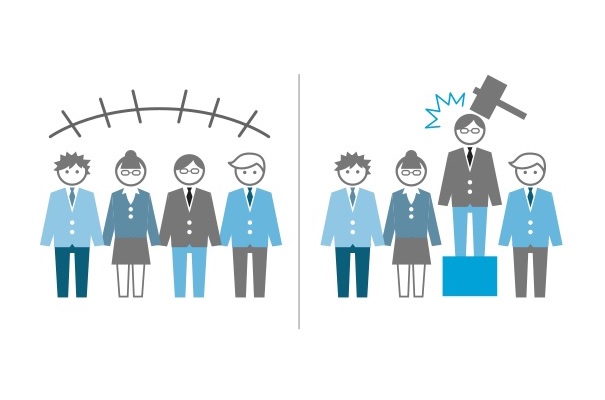

また、遊びと労働は、かつてはよく似たものであったのが、近代になり、資本主義の発展とともに、分割されることになる。同時に子供と大人の分割がはかられた。子供を大人の前段階の発展途上の人間としてとらえようとする動きがあらわれた。大人の社会は秩序社会であり、子供は反秩序・無秩序を代表するものと考えられ、教育により秩序社会に組み込もうとするものとして、近代的な学校という制度が誕生した。「子供」がいなかったとは「子ども」を特別な存在として認識するようなパラダイム(認識の枠組み・ある時代の科学者に共有されている思考や行動の基本となる立場・視点)がなかったということだ。そのパラダイムが出来て、そこで初めて子どもが「大人の対立物」と見られるようになったと言うことだ。

「子ども」のように近代になって見つけ出されたパラダイムは他にもある。いくつか紹介しよう。諸君の中には、今までに問題集や模試等でこの中のいくつかのパラダイムを扱った文章に触れたことがある方もいるだろう。

無意識

フロイトは「人間を支配しているものは『自分自身・自我・主体』ではなく、自分でもどうにもならない無意識である」と述べている。更級日記の作者が夢によって現実を解釈する場面を覚えておられるだろうか。フロイトは、逆に夢を、何の変哲もない現実の日常性の延長として分析し解釈してみせた。

女性

社会的に作られた性差(ジェンダー)という言葉は現代社会の授業等で既習だろう。近代になって女性が初めて男性と対等の人間と見なされた。それまでは女性を育児と家事をするものとして家の中におしこめ、男性を労働領域におしこめる形での性差別にもとづきこの社会は発展してきた。かつての家族制度の有していた強さは家庭にはなく、愛情や情緒といったもろくて壊れやすいものに支えられているにしかすぎないのが現代の家庭であると言ってよい。政府や会社は家族手当、配偶者控除等を整備して今なお、女性を家庭領域に封じ込めようとの努力を続けている。結婚したら女性は家庭にという考え方は、あいかわらず根強い。キャリヤウーマンと呼ばれる女性たちが結婚しないで社会に留まろうとするのは当然だ。女性の地位が会社の中ではまだ十分認められているとは言い難いということもよく聞く。

狂気

近代合理主義は理性(合理的に考え判断する能力)を唯一にして普遍的なものだとした。理性の生み出した近代産業社会の価値観は「理性と狂気、正常と異常」という区分原理を生み出した。一生懸命労働する者(真面目に勉強する生徒)・経済的な有用性を持つ者(合格する生徒)は理性を持ち、健全であり正常であると呼べる者である。怠惰である者・無為の者・経済的に無用と思われる者(合格する能力のない者)は狂気を発しており、異常であるという分割原理が近代産業社会の価値観によって設定されたのだ。理性に反するものはすべて狂気であり健全な市民社会から隔離し、排除すべきものと考えられた。ミシェルフーコーという哲学者は精神的な病(狂気)が「管理し、治療すべきもの」として認識されはじめたのは近代になってからだと述べ、狂気が忌むべきものであり、必要以上に恐れの対象となっていることを指摘した。さらにフーコーは人間の根源的な自然として狂気は誰のうちにもあるものであり、異常とされるのは、日常生活におけるルールあるいは秩序を破って現れた私たちの根源的自然の姿だとしている。

野生の思考

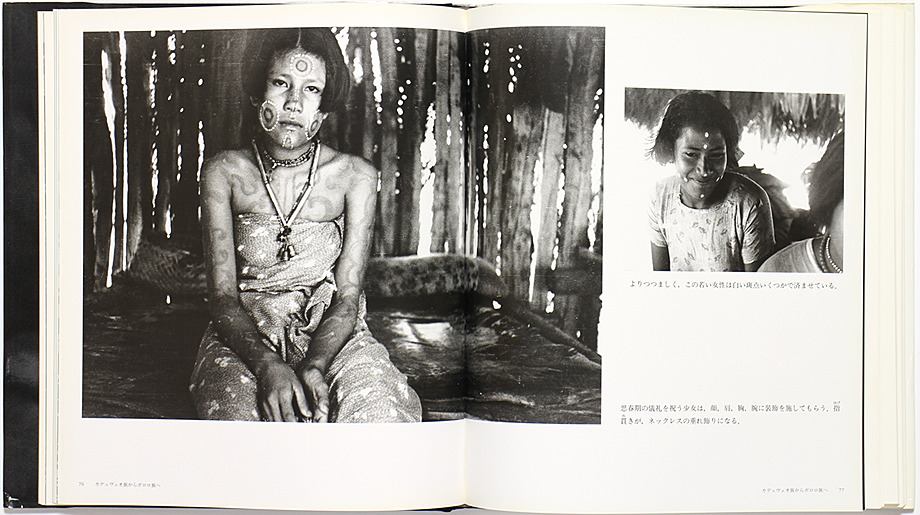

『「野蛮人」が、いままで人が好んで想像してきたように、動物的状況をやっと脱したばかりで今なお欲求と本能に支配され続けの存在であったことは、おそらくない。また、情意に支配され、混乱の中に溺れてしまった意識でもない。」「私にとって「野生の思考」とは、野蛮人の思考でもなければ未開人類もしくは原始人類の思考でもない。効率を高めるために栽培種化されたり家畜化された思考とは異なる、野生状態の思考である。』レヴィストロースは著作でこう述べている。鬼の面、ミノを身に付け、大きな出刃包丁を持ったなまはげが家々を訪れ、「泣ぐ子はいねがぁ」という大声を発し暴れ回る秋田の風習をご存じだろうか。このような呪術的・神話的思考、具体の論理は、実は「野蛮人の思考」ではなく「野生の思考」と呼ぶべきものであるとストロースは言う。近代合理主義に見られる「科学的思考」は、かぎられた目的に即して効率を上げるために作り出された「思考」にすぎない。未開人は知性が未発達で合理的な思考ができず、非論理的な呪術的思惟にとらわれている――このような偏見に対し、いかなる社会もそれぞれに固有の価値の体系を持っていることを指摘し、自分たちの尺度で他の文化に対し優劣を論じることに異議を唱えた。

「隠れん坊は人生の旅を凝縮して型どりした身体ゲームである」

経験

かくれんぼうの本質は、空白の広がりの中に放り出される孤独の経験、世界が変貌する砂漠経験であると言われている。隠れん坊の鬼になって何十か数える間の眼かくしを終えた後、さて仲間を探そうと瞼をあけて振り返った時、目の前や周りに誰もいない経験を恐らく君も忘れてはいないだろう。仲間たち全員が隠れてしまうことはゲームの約束として百も承知のことであるのに、それでも誰もいない広場の中に突然一人ぼっちの自分が放り出されたように感じるはずだ。諸君の中には、卒業後、他県の上級学校に進学する人も多いだろう。新しい土地、そこでの君は孤独だ。でも立ちつくしているわけにはいかない。少しずつ手探りで人間関係を作っていかねばならない。隠れん坊を繰り返す過程で、本人が気づかない形で経験の胎盤が形成され、人生の予行演習をしていることになると言うわけだ。『それは経験そのものでは決してないが、経験の小さな模型なのであり、その玩具的模型を持て遊ぶことを通して、原物としての経験の持つ或る形質を身に受け入れたに違いない。』「或る喪失の経験」(藤田省三、「精神史的考察」所収、平凡社)より

「陣になる木や石は、元来呪的な意味を持ち集団を成り立たせる中心であった。」

宗教 トーテミズム アニミズム シャーマン

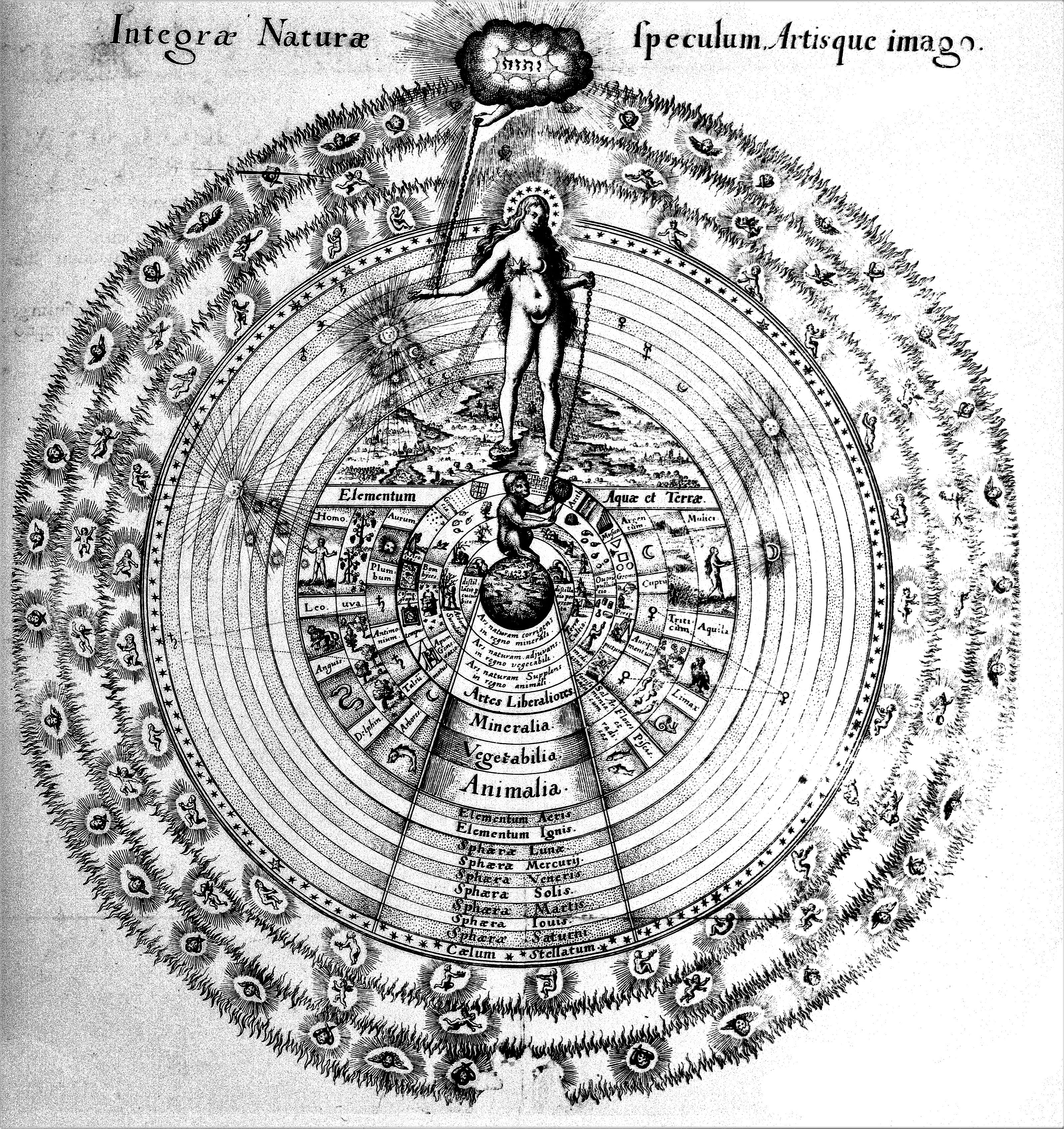

ここで少し「宗教」の話をしたい。宗教とは「神という存在」を前提とする思考体系である。「宗教」と呼ばれるシステムは、その神を中心として、自分が世界の中でどこに位置づけられているかを明確に示してくれる体系でもある。神の代弁者たちは、この世界がどのように出来ているのか、人間は何のために生まれて、どんなふうに死んでいくのかを人々に教える。もし、神を信じることが出来れば、悩みはなくなり、生きる道も見えてくるだろう。

諸君は自分は神は信じていない、無宗教であると考えているという人が多いと思うが、知らず知らずのうちに「宗教」行動をとっていることをご存じか。初詣、お墓参り、クリスマスという行事を通して諸君は何らかの行動をしている。これらは明らかに宗教行事だ。神社にある「ご神木」には神が宿っている。特定の動植物や自然物を自分たちの社会集団の象徴として用いることをトーテミズムと言う。虎キチ・タイガースファンもいわば宗教集団だ。シャーマン卑弥呼が神との交流を通して邪馬台国を導いたと言われる。日本はもともと「八百万神」を想定している。豊かな自然を背景に、すべての物に神性を感じる素朴な自然崇拝アニミズムであり多神教だと言われている。日本人は現在も多神教的な状況で生きているとも言えるだろう。

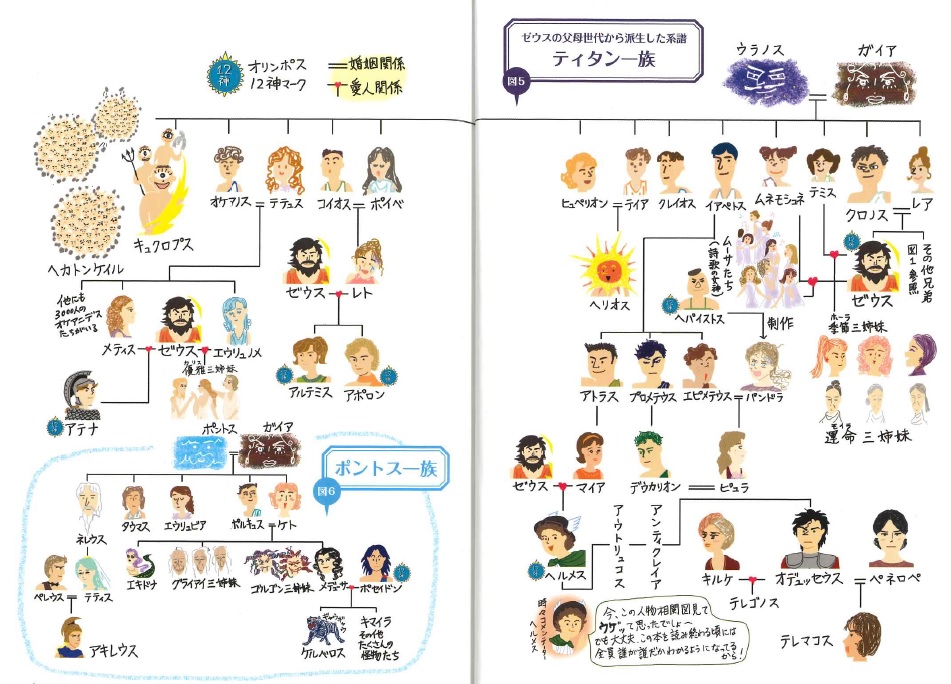

これに対して唯一絶対の神を信じるキリスト教などの一神教は厳しく単調な自然に生きる人々が創出したと思われる。一神教では本来、他の神の存在は認めない。ヨーロッパも古代ギリシャ・ローマの時代は一神教ではなかった。人間を支配する絶対的な神ではなく、自然や生活と結びついた人間に近い神であった。古代の人々は神を中心として人間と自然が結びついた一体性のある世界で生きていたと思われる。言わば神話の時代であった。

ところが奴隷制の下、ありあまる時間の中で多くの哲学者が出現した。神話の説明だけでは世界のあり方に満足できない知性の持ち主が現れた。この世界を越えた所に、世界の根拠を求めようとする世界観が生まれたのである。この言わば世界を二つに分ける二元論的な世界観が、今後の思想の歴史に大きな流れを作り出すことになる。ヨーロッパ世界はローマ帝国の発展に伴って地中海沿岸からヨーロッパ全土に広がっていく。その動きにあわせてキリスト教が広まり、絶対神、その神の代理である教会が人間を支配する中世の時代が始まる。ヨーロッパは全体として日照量が少なく土地も痩せている環境であり、その中で生きるために村の一員であることが絶対条件だったろう。その人々を精神的につなぎ支えたものがキリスト教であり、教会であっただろう。したがって神が絶対的な力を持っていたのは当然であり、封建制度のもと、各君主が教会活動を最優先したのは必然であったと思われる。宗教が国家をつくる原理として機能していたとも言えるだろう。

そんな中世の人々の勤勉さと封建領主の領土拡大の意欲とが広大な農地をヨーロッパにもたらした。この事と大航海時代そして産業革命を通しヨーロッパの人々は豊かな暮らしを手に入れていく。かつて神は人々の貧しい生活を支えて来たが、厳しい自然を理性の力で克服したと考える人々にとって神や教会は邪魔な存在に変化した。デカルトの言う理性が、宗教的な意味をはぎ取り、宗教から人々を解放した。(このことは脱呪術化であり、宗教的価値観から離れることは世俗化と呼ばれる。)今の日本では道ばたの地蔵が人々から忘れ去られ、崩れ去るにまかせられている。これと同じ現象が当時のヨーロッパで現出した。近代以前は個人の自由度は少なかったが、村や共同体が守ってくれた。近代になり、むきだしのまま国家と向かい合う自分「個人」が誕生した。それまで個人の欲望や所有は、神の名のもと、社会的に制限されていた。その神の束縛から逃れ、個人として自由に活動することを人々は望むようになる。教会や村の制限から逃れようとする人々に対して、神に変わるものは理性であった。自分たちの知恵や努力が豊かで便利な生活を生み出したという自負が市民社会、近代という大きな時代を生み出していく。

「これらすべての身体ゲームが共通のコスモロジーを持っている」

コスモス コスモロジー

「コスモス」が宇宙と訳されることはご存じだろうが、この言葉は「秩序」とも訳される。「秩序」は一定の順序に従って物事が結びつき調和を保っている状態を表す。私たち人間の社会が秩序を持ったものであることから「コスモス・宇宙」とも呼ばれることがある。この宇宙という秩序コスモスが、どのように生まれ、どのような構造をしているかを「論理・ロゴス」で考えるということでコスモロジーという用語が出来ている。デカルト風二元論の話を以前、少し書いたが、この二元論の克服(自然と人間・主観と客観・理性と事物)を目指しパラダイムシフト(認識の枠組みの変更)を考えるときコスモロジー(この社会の構造をどう捉えるか)という用語がよく使われる。

私生活主義 個人主義 個人 家制度

あなたは「個人主義」について学んできただろう。「個人」は一つの人格・個性を持つ存在であるべきとも学んだはずだ。近代以前の時代には厳密には「個人」は存在しなかったと思われる。近代以前の「人」にとって重要なものは生産の場としての家であり、その家では米・野菜・味噌・醤油に至るまでを家族単位で生産していた。家族の構成員が全員役割を持っており、この形態が制度的にも保証されていた。家制度がそれであり、家長は絶対権限(結婚・職業の選択にまで及んでいた。長男のみの特権)を有していた。

ところが近代(明治時代)となり、資本主義が導入され、発展していく過程の中で多くの工場労働者が都会で必要とされるようになった。次男・三男の都会への流入・消費の場所としての家庭を都会に営むこととなり、家庭は生産の場ではなくなる。個人の「私生活」が中心となる。生活に必要なものはすべてお金を払って手に入れることとなる。物に働きかけ、生産する存在であった人々の身につける物はことごとく製品として買えるようになった。家制度は現実の生活のスタイルとずれはじめる。戸籍の上では君たちは、保護者の家に属しているけれど、将来は独立して都市で非定住の消費生活を送るはずだ。都市にとどまって小家族を形成して、お盆や正月に帰省するだけといった生活になる。家制度のもとでは「個人」は家族のための労働者であり、家での役割は重要であった。現在では大家族、家制度は産業構造の変遷とともに崩壊したと言えよう。企業にとって家族を大事にし、ふるさとを愛する人間は正直困る存在だ。どこの支社でも働いてもらわなければならない。理想を言えば、すべてがバラバラの個人の方が使いやすい。この「個人」は流動する市場に直結されており、流動に見合う教育が要求され、多数の人々の孤立的な存在を社会として許容せざるを得ない状況が生まれている。

競争民主主義 母性原理

先日、久しぶりに東京の駅に降り立った。やかましい場内アナウンス・派手な看板。私と同じ車内から押し出された人々が競歩し、衝突しながら怒濤のように流れていく。その流れの中にあっては、誰も自由には動けない。完全に流れに制御されているにも関わらず、他人を押しのけなければ自分の存在が維持できない。肩や肘をぶつけ合いながら人々はすさまじい競争を演じている。自己主張の権化のようだ。老人や弱者に対する配慮など例外でしかないように感じる。

この姿を生み出している物は競争社会における「生のエネルギーの肯定」だ。人権や法の下の平等は人間が長い間かかって獲得した理念である。だが、人権は確保されているだろうか。その平等の内実はどうであろうか。が社会は何らかの形で人々を組織し、序列を作らなければならない事も事実である。誰でもやれば出来るという能力平等観に立てば、学歴という序列偏重に偏らざるを得ない。戦前までの日本は母性原理社会と呼ばれていた。母性原理は場所の原理であり、その場所、集団、家族に属しているかいないかが、個人にとって決定的な要因になる。子供を分け隔てしない両親のように融和がその集団では何より重んじられる。これに対して、父性原理は個人を重んじる原理であり、個人が何を望んでいるか、個人がどう成長するかに重きをおく、成績の振るわない生徒を徹底的に教育し、出来のよい子は才能をどんどん伸ばそうとする力が働くこととなる。君たちは都市生活者の価値基準たる学歴の有無を獲得するための役割を担う存在に変化している。親は子供の教育に熱心にならざるを得ないし、塾等の存在も欠かせないものになっている。

産業社会型の管理社会

私の子どもの頃には嫌と言うほど退屈な時間があった。大人は子どものことなど見向きもしない。子どもには子どもの世界があり、大人の領域があった。思う存分、好奇の目を輝かせ、子どもの世界を遊び回った。隠れん坊に限らず、すべての遊びは人生の予行演習であり、プログラム作りであり、試行錯誤であり、シュミレーションであった。正直、今思うと生命の危険と思われる場面も何度か経験した。君たちの親御さんは教育に熱心である。子どもの視線を大切にしつつ、自主性や創造性を養おうと努力されている先生方も多い。ある意味、君たちは幸せだ。

が、本当にそうだろうかという疑念が浮かぶことがある。時間は出来るだけ切りつめ効率よく消化されるべきものという産業社会の価値観により君たちは育てられた。時間が個人の物でなく社会の所有になってしまったとも言えよう。大人から与えられたものに対応するだけで時間を消費する諸君にはどんな未来が待っているのだろう。人間にはグライダーとしての能力と飛行機としての能力があるという。受動的に知識を受け止めるのがグライダーであり、自分で物事を発見し、発明するのが飛行機だ。グライダー能力が無くては基本的知識すら習得できないだろう。だがグライダー能力しかなくて飛行能力が全くないと思われる優等生が多いような気がする。 また産業社会は「季節」を時間に『土』を土地に、といった読み替えをする過程で「季節の移り変わりを肌で感じる人間」をなくしてきたのではとも思う。いや「自然」を資源と読み替え「人間」は労働力や消費者と読み替える社会にあっては当然のことなのか。風俗と呼ばれる産業で女性という性が商品化されている。あらゆる物を産業社会は商品化する。商品化されるとともに人も自然もその豊かな表情を無くしていく。

身体ゲーム デカルト風二元論

デカルト風二元論の話を続けよう。デカルトは世界を「精神と物質という二つの実体から出来ている」と考えた。人間は精神を持つ存在だから、世界の支配者になるのは当然であり、自然はその支配の対象であると考えた。人間という主人・主体に、客体である自然は仕えねばならないとした。見ている私が「主体」であり、私が見ている相手は「客体・対象」というわけだ。主客二元論と呼ばれるこの考え方が科学を発展させる基礎となった。諸君がよく聞くであろう「主観・客観」の語の意味は「主体としての私個人の見方・客体としての私以外の人たちに共通する見方」くらいに考えておけばいいだろう。ところでデカルトは目の前の石ころを見るという行為を二つの側面に分裂させた。一つは目の前の石ころを見て、これは石ころだと考えている「心の中での石ころの像」である。もう一つは、認識されるべき対象としての「石ころそのもの」である。

でデカルトは次に「主観としての認識つまり主体の中での像」と「客観としての認識対象」が一致しているかどうかをどのように確かめるかという問題に取り組んだ。もし、この人間の思惟と客観的な実在の世界がぴたりと一致していたとしたら、世界を完全に正しい形で認識できていると言うことになるからだ。

この心の中の像は「疑おうとすればいくらでも疑える」このデカルト的懐疑と呼ばれる思考の果てに彼は「疑っている自分の存在」を発見し「コギト・エルゴ・スム・我思う故に我あり」となったことは有名だ。

デカルトの限界は、この一致を神によって保証されているとしたことだ。神が「人の判断力」を誤ったものとして作るはずがないとした。この論に対し「一致はあり得ない」とイギリスのロックやヒュームが反対する。ドイツのカントも「一致はあり得ない」としながらも、同様に人間の認識のあり方を「現象界」と呼び「物自体」の世界との二つに分け説明する。その「現象界」を人間が経験できる認識の領域に限定すれば、人間は生まれつき持っている共通の認識能力があり、その共通性によってそれなりの客観性が取り出せるとした。石ころの見え方は、「みんな同じだ」と言うことだ。このカントの二元論を「静的なとらえ方」として批判したのがヘーゲルである。人間が対象とする物は、あらかじめ絶対的な客観的な物としてあるわけではない。人間がその対象に対して働きかけ、そのことで対象が逆に人間に対して様々な形をとって現れる。このような主体と対象のダイナミックな関係を「弁証法」と言う。まだまだ説明したいが、この辺で二元論の話を中断したい。大学での一,二年生の一般教養で学べるはずだ。

身体

本題の「身体」についての話題に移ることとする。二元論において「客観的に世界が存在する」とされた前提をいったん取り払って考え直すという試みがいくつか現れた。「まず客観的な物があって、それを主体・意識がどう受け取るかという認識の順序」に問題があるのではと考えた人がいたわけだ。私と君たちは同じように、ニュースの事件報道を見ている。しかし、私がみた事件報道と君たちが見た事件報道はずいぶん受け止め方が違ったもののはずだ。にも関わらず客観的に同じ事件報道が存在していると言えるだろうか。「客観的な世界」に対する確信を遮断すると残るものは「主体の意識」だけとなる。

考えるべきことは「世界の像がどのように、その主体の意識の中に現れて確立されるか」という事になる。あるいは人間が「意識の中で客観世界の像をどのように構成し確立していくか」という点にシフトされた。人間を具体的に生きているその姿のままで取り出そうとした。この流れを創り出したのはフッサールと呼ばれる現象学の祖であり、フッサールの考えを受け継いでハイデガーやサルトルそしてメルロポンティが出てくる。このメルロポンティと呼ばれるフランスの哲学者の打ち出した考え方が「身体論」である。

この2009年度の問題の筆者は実はこのメルロポンティの考え方を基本にして本文を書いていると思われる。人間が意味を構成していくその中心点を「意識」という場所ではなく「身体」という場所にメルロポンティは移し替えた。人は「身体」を通して直接、世界と繋がりあっているとした。私たちは自分の「身体」を普段は感じていない。空気のような物として意識している。ところが痛みとか疲れを感じるとき、いわば壊れたとき「自分の意のままにならない身体感覚」に気がつく。さらに自己の「身体」の内部を感じることは、胃痛でもない限りない。ある時、私たちが何かを自分の物にしたいと思うとき、身体はものを掴むという形で行為を支えてくれる。その同じ「身体」が、ある時には私たちが為そうとしている行為を押しとどめる。痛みは私の痛みであって誰も代わってくれない。痛みは私の痛みというより「私そのもの」となっている。

「身体」が皮膚に包まれた筋肉と臓器の固まりに限定されるかというとそうでもないようだ。義足を付けている方は、義足の先で地面の形や堅さを感じているだろう。かつてオートバイを運転していた時、確かに私は地面の凹凸を「身体」で感じていた。身体の限界は肉体の表面ではなく、「身体」はその皮膚を越え、伸びたり縮んだりするのではないだろうか。教室の君の座席に他の生徒が座っていると君は不快感を感じないだろうか。「身体」全部においては鏡で見る以外は見える部分は少ない。にもかかわらず私たちは自分と「自分の身体」の関係に対して不安は持たない。なぜだろうか。実は私たちにとって「身体」とは「はっきりした境界をもった物質」ではなく「イメージ」だからだ。イメージだから、ある時は物質として自己主張はしないし、空気のように忘れられるし、拡大や縮小も自由自在だ。

「だが、その間隙をぬうようにして、同じ身体の慣性がもう一つのコスモロジーに出会う場合がある」

身体ゲーム

「かん蹴り」を体験することは、視覚・知覚を含めた身体運動を伴う行為であり、その行為は常に身体、事物、人、自然、世界との交流を含んだ出来事である。また、その体験は、かんけりというゲームを構成する社会、そして参加する子どもたちとの感情の交流、認識の交換でもあると考えられる。私の経験と他の子どもの経験とが重なり合いぶつかり合う場所で、いくつかの経験のからみ合いによってあらわれてくる意味であると本文は述べる。ここで私の体験は他者の知覚と連なる可能性を生み出す。共通した主観、共通の体験として実現されていく。この開かれた体験のうちに他者や社会とのあり方についての認識が生まれてくる。経験が自らの価値、自らの位置、自らのなすべきことに気づかせ、私にとっての経験の意味を創り出す。もう一つのコスモスが姿を現してくる。この世界は胎内空間にも似た、相互的な共同性に充ちたコスモスであると筆者は続けている。