現代文語彙15

2007年度追試験評論問題から

普段、聞き慣れない専門的な語句が多いので、内容がややわかりにくいかと思います。筆者はことばを話し始める前の段階、いわば「ことば以前の状態」について考察しています。この、「ことば以前の時期」はおかあさんの体の中にいるときからすでに始まってると言われています。

受精後四か月を過ぎると音が聞こえはじめて、血液の流れや心拍の音と、母親の出す声を耳にする。そし子どもはこれら二種類の音を記憶し、母親とそうでない女性の声を聞き分けることができると言われています。以下の表現は、のことを述べています。

「生後間もない新生児もすでに、将来の母語とそれ以外の言語音とにたいして、ことなる注意反応を示すことが知られている。このことは、子宮内の胎児が、母体の血流のリズム、自分の拍動と

母親のそれとのシンコペーションのほかに、周囲の他者たちの発することばのざわめきを耳にして」いること、あるいはむしろそれに耳をすませていることを示唆している」

次にコミュニケーションの原型と思われる行動を、子どもは生まれつきするとも言われます。一般に同じ文化に属する2人が話し合っているとき、二人の意思が疎通し、通じ合っている時ほど話し手の姿勢の変化とか、首の動きなどにつれて聞き手の動きも同調しあうそうです。もともと新生児自身、リズム的な活動を潜在させており、リズムを持つ環境刺激に対しては同期的に反応しようとする傾向を持つこと、そしてヒトの会話の音は、他の音刺激にくらべて、はるかに新生児が同期しやすい刺激としての性質をその中に兼ね備えていることが指摘できるそうです。

もう一つ、新生児は共鳴動作というものを行うと筆者も述べています。子どもが機嫌よく、目を覚ましているとき、抱き上げて目を合わせながら顔の前でこちらからゆっくりと「口の開け閉めや舌の出し入れ」をして見せると、子どもはしばらくその動作を見た後、やがて口元の筋肉を引き締めるか、口を尖らすようにしたりするのが見れます。さらに続けると、こちらの動きのリズムに合わせているかのように子どもも口元を動かす場合もあります。

子どもは「目の前の刺激の動きに同調し一体化して自分も動くことそのものが快となり、この共鳴動作を活性化している」と言われます。こらのことから、子どもはことばをことばと理解する前にコミュニケーションの原型を生得的にもっているようです。本文では以のように書かれています。

「誕生したばかりの新生児は、おそらく皮膚を介して最初の重要なコミュニケーションを受容するであろうし、会話の開始や終止、聞き手の注意の喚起にさいして、相手の身体の一部にふれる行動は、おとなについても観察される。

ヒトの言語行動の系統発生的な原型を、チンパンジーのあいだで観察される

「社会的毛づくろいsocial grooming」のうちに認定する仮設も、そのかぎりではじゅうぶん検討にあたいするものだろう。」

「言語発達をめぐる知見をみるかぎり、交流そのものへの欲求こそが言葉の誕生を準備するように思われる」

知見とは(知識・意見)のことです。

言語論に関しての出題は二次試験等において、今後も予想できますし、言学者ソシュールが作った新しい見方が現代思想の源流を作り出していると思われるので、「ソシュール」の業績と考え方についの基礎的な説明をしておきます。

ソシュールの言語観についてソシュールがその論を発表するまで、「言語というものがどう考えられていたか」についてまとめてみます。

① まず客観的にモノ(物質的なもの)やコトが存在し、言葉はそれらを指し示す道具と考えられていた。言葉はモノに対応しており、モノの目録、カタログのようなものである。犬というモノがあり、次にそれに対応する単語である「イヌ」という単がある。

② 言葉が無くても、客観的な事物は確固として存在している。言葉は消極的な役割しか果たしていない。事物が命名に先立て存在し、命名は後から行われる。

③ 言語は人間が思考したり、その思考を伝達する手段、人間の思い通りになる知の道具であり手段である。

次にソシュールの言語観がどういうものかを簡単にまとめてみます。

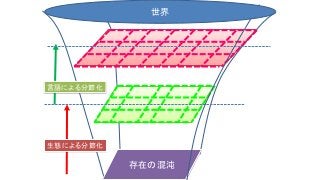

① 生まれたばかりの君にとって、周りの世界はすべてつながって見えるに違いない。君の周りを大きなどろどろのドーナッが取り囲んでいる状態だ。その中から、ある日「ママ」という言葉を獲得すると同時に世界が「自分にミルクをくれる暖かい在」と「ママ以外のもの」に分離される。「ママ」と「ママ以外のもの」という二つからなる世界の構造を君は自力で解明しのだ。

次に「パパ」と呼ばれる、少し臭い、やたらべたべたしてくる存在にも気がつくに違いない。こうして君は世界の構造どんどん理解し始める。混沌とした連続的で切れ目のないマグマのような素材の世界に、人間の見地から、人間にとって有意と思われる仕方で、虚構の分節を与え、切れ目をつくり、そして観念なり事物なりのカテゴリーとして分類する働きを言葉は担っている。

時間というものを考えてみよう。諸君は秒・分の存在は当然のことのように考えておられると思う。自分が何を妄想しようが、傍らでは正確な時が刻まれていることは疑いようもない。が猿や犬にとって分・時間・秒などは理解できないことは 当然として机と椅子の区別、これも出来ないだろう。机と椅子が違う、時間がある、そう思うのは全く人間特有の視点であり、机がある、1時間が経過する、そう思わせるのは実は言葉の力なのだ。

絶えず生成し、常に流動している世界をまるで整然と区別された、モノやコトの集合であるかのような姿の下に、人間に提示してみせる虚構性を言葉は持っているのだ。私たちは言葉によって自分の周囲にあるものを名付け、名付けることによって世界を理解していく。したがって、ある存在について名前を獲得することが、その存在に対する認識を獲得したことになる。すべての物に名前が与えられ、秩序づけられ理解されることによって、世界の体系化がなされると言ってもいいだろう。物理的に物が存在していたとしても、名前が与えらないうちは、私たちにとっては存在しないのと同じなのだ。

② 言葉によって名付けられる前に、物や観念は存在しない。その言語は差異の体系である。言語の意味は別の言葉との差異によって決まる。実はこの考え方がそれまでのプラトン以来の西欧の考え方を解体してしまうような発想の転換であった。犬というモノがあり、次にそれに対応する単語である「イヌ」という単語があるのではなく、単純にイヌやタヌキや狼というそれぞれ別の概念との関係で決まったに過ぎないものであると、ソシュールは今までの西欧の考え方を否定した。難しい言葉では実態概念を廃棄し関係概念を確立したとされる。机・椅子という文字とツクエ・イスという音と実物の机や椅子との結びつきには本来何の必然性もないとされた。この恣意性とレヴィストロースの野生の思考(この本もおもしろい、ヨーロッパ人のうぬぼれを叩き潰している)から構造主義という考え方が生まれ出ることになる

。

③ 言葉は人間がこの世界をどのように見ているかにかかわる根源的なものである。君は生きるために世界を分節している。「上と下」「大学合格と不合格」「未来と過去」「明日と今日」これらの言葉は、君が今の世界をどう認識しているかを表すものだ。言葉は、あなたの、この世界での「ものの見方そのもの」であり、文化そのものなのだ。

また、君たちは、言葉というフィルター、網の目通してしか、この世界をみることが出来ない。「痛い」「あの子悲しそうな顔をしている」痛みという感覚すら「痛い」という言葉に置き換え世界を、自分の身体を理解している。私たちは、言葉によって自分の周りの世界を把握している。世界のあらゆる物に言葉のラベルを貼り付け概念化してきた。

一方、言葉を使用すれば、自由とか平和といった非実在の概念すら作ることは可能である。実在と直接、私ちは関係していると思っているが実は言葉の網の目を通して、そう感じているだけで、実際には実在と直接関わり合うことは少ないのかも知れない。言葉によって世界をつかもうとする行為をシンボル経験と言うが、シンボルとは言葉のことだ。君たちが現代社会の教科書で、この世の中の仕組みがわかったと思っても、それは観念的な理解にすぎず、頭の中だけでわかったつもりになったに過ぎない。

観念的な理解を真の知識にするためには、体験して確認すること、自分の目や耳などの感覚器官を通して確認することが大切かと思う。テレビの中での恋愛をみて、恋愛なんてと、わかったつもりになるのではなく自分の目や耳を通して、経験を通して確認することが、ますます重要な時代になっていると思われる。

④ 言葉は人間と世界をつなぐ媒体である一方で、人間のみる世界をゆがめたり、狭くしたりする可能性のあることも知ってほしい。考えるとき、日本語で考えているわけだが、日本語は既存の秩序に従ったある体系を言葉の内部に持っており、その体系、流れに沿ってしか私たちはものを考えられないのだ。その体系、いわば物語は、日本の文化、伝統に基づいて作られているので、当然、日本的な日本人としてのものの見方しか出来ないのだ。世界には虹が七色ではないと思っている国の方が多いことをご存じだろうか。フランス人にとっては蝶も蛾も同じパピヨンなのだ。「物をとってくれ」は、テイクミーではなくパスミーであり、テイクを使えば強盗になるかもしれない。言語は、同じコトを違う言語で表現しているわけではなく、同じ表現に思えても違う内容であると考えた方がいと思われる。

文化と言葉は密接なつながりを持っている。違いを認識した上で異文化理解をしていかなければならない。言葉や宗教の違いが戦争や紛争を引き起こすことも多い。したがって文化の違いが戦争を引き起こしているとも言えるのだ。自由にものを考え、自由にしゃべっていると思っているだろうが、それは思いこみにすぎないことを知ってほしい。イスラム教徒とキリスト教徒の信じる神は同じであり、神の言葉を告げる存在が違うに過ぎないのに戦いを続けてきた。

ここから教科書の文章を引用しつつ述べます。

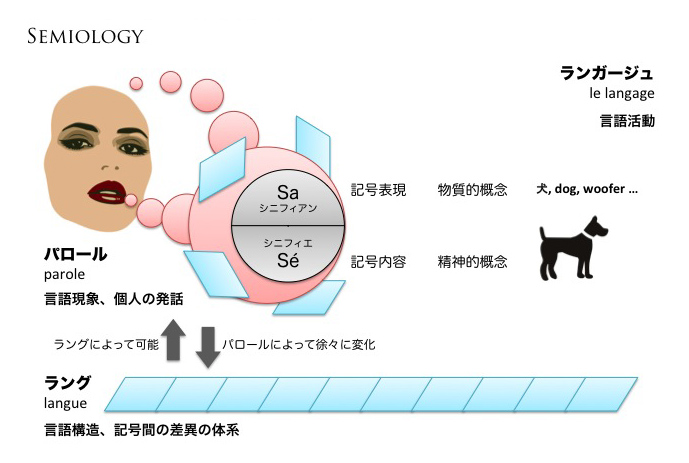

私たちは言葉を話す能力を持っています。この能力のことを言語学では「ランガージュ」と言います。(言語学の用語はフランス語が多いのです)

次に日本語、英語、イタリア語など、それぞれの言語、辞書の見出し語を「ラング」と言います。ソシュールはいろいろな「ラング」に共通し見いだすことの出来る普遍的な、抽象的な要素を言語学の対象にすべきだと言っています。

「ラング」である日本語が具体的な音声となったものが、諸君の発話であり、諸君の文章です。この「発話」や「文章」のことを「パロール」と言います。「ラング」としての日本語は日本人全員に与えられた法律、規則のようなもの(辞書・文法書)であり、その「ラング」が諸君一人ひとりの音声や文字で具体化した姿をソシュールは「パロール」と呼んでいるわけです。

伝えたい内容が心の中に出来る。その内容を相手が理解できる日本語に整える。この作業が「パロール」であり問題文の「発話」とは「パロール」の事です。本文の「音素や記号素と呼ばれる非連続的で分節的な言語の要素」の集まりが「ラング」というわけです。

さて、記号について話します。言語も記号のひとつです。

まず交通信号を思い浮かべてください。赤い色が点灯しました。諸君はまず赤い色に気づきます。この「赤色灯」をソシュールは「シニフィアン・聴覚映像」と名付けました。諸君は「赤色灯」に気づき「停止」をします。この「停止」はいわば「赤色灯」の記号の内容です。ソシュールは、これを「シニフィェ・概念」と名付けました。

記号は、この指示部と対象内容の二項目によって出来ていると考えられます。建築物・衣服も記号と考えられます。これらは実用的な働きだけでなく厳さや華やかさを表現しています。あらゆる文化現象は記号であると言えるかもしれません。

ソシュールは言語という記号を他の記号と区別して考えました。この「シニフィアン」と「シニフィェ」が紙の表と裏の関係のように一体化していて、分離して考えることの出来ないものが言語記号であるとしました。ラングである日本語はこうした言語記号の倉庫のようなものです。私たちが「発話」をしたり、文章を書くときに、この倉庫からさまざまな言語記号を引っ張り出してくるわけです。日本語、ラングは言語記号を結びつけ、構造化する規則も持っています。ソシュールはこの各言語記号、各要素日本語というラングの総体の中で、実体として構造化されているのではなく、各要素と全体との関係、各要素間の関係によって構造化されていると考えました。各要素との関係で差異化され、価値付けがなされている。これが有名な「差異の体系」と呼ばれものです。

「差異の体系」とは何でしょうか。たとえば500円硬貨の持つ価値を考えてみましょう。500円という価値は、他の100円、10円の持つ価値の体系の中で決定されます。500円硬貨そのものの金属の固まりに500円の価値があるわけではありません。また500円という価値は10円玉50個でも100円玉5個でも交換できます。このような体系を創り上げ、私たち貨幣制度として、さまざまな実践を通して等価の商品との交換に用い、変更してきました。

同じように、それぞれの日本人が各人の「表現・パロール」を通して、新たな「日本語の世界・ラング」を作りあげ変更してきました。その「ラング」こそが私たちの文化を構成してきたとソシュールは訴えます。あなたにとって日本語(ラング)は、「あなたと世界を媒介する関係の網の目を構成しています。その網の目を通して世界を理解し、網の目を通して自分を表現しています。リンゴはリンゴという実体とし私たちの眼に入ってくるのではありません。リンゴという言葉によって、リンゴと他のものとを区別して把握しているのです。以前にも書いたように、このように世界を分節化することで私たちは生きています。この「ラング」の力は日本文化の形成に大きな役割を果たしています。このラングの構造を探求することで社会の構造や文化の成り立ちを考えようという記号学が生まれます。記号と呼びうるものには映像、体の動き、メロディを持った音楽、宗教的儀式、演劇、習慣など幅広く考えられます。

ソシュールの話はこれくらいにします。

「こうした同調行動はどのような生理的欲求に根ざすものでもなく、むしろ、一種の社会的ゲームとして成立していることに注目しておく必要がある。事実、このようなゲームがなりたつためには、いくつかの条件、つまり(典型的には)実験者との正対やたがいの注視、さらには成人の側が乳児のふるまいを誇張的・拡大的に反復すること、等々のゲームの条件が充たされなければならない。ゲームは、新生児期に見られたいくつかの原始反射が消失したのちも、かえってより強化されてゆくのである。」

ゲームという言葉の使い方がやや難解な感じがするように思われるので少し説明します。諸君の好きなテレビゲーム、私も、魔界村やモンハンのように、のめり込んでしまったゲームはいくつかある。うまくできている。そのゲームやCGを作るときに用いるモーショキャプチャーという技術をご存じだろうか。体の各部にセンサーをつけて、歩く、走る、投げるなどの動きを記録する。それをアニメーションやCGのロボット等の動きとして取りこむ技術である。このときセンサーの動きを調べてみると、人間の動きは、「あるパターンをもって動いていること」がわかるそうだ。

このモーションキャプチャーによって、赤ちゃんの動作というものを記録してみると、いくつかのパターンが見つかり、同様の結果が得られるそうだ。赤ちゃんの手足の動きを撮影してみると、日々、同じようにただ手足をばたばたさせているように見える。ところが、日を重ねるにつれて何の規則もなく動いているように見えていたものが、一つの流れを持ったなめらかな動きになっていくことがわかるそうだ。動作はある決まったいくつかの型を作っていく。赤ちゃんはその後、歩くこと、ものをつかむことなど次々と繰り返し、一つの流れ、リズムを手に入れていくと思われる。この上に述べられている同調行動は一つの認知に基づく行為として書かれている。

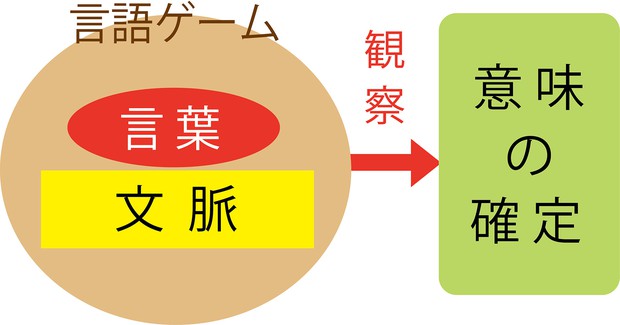

さて、ウィトゲンシュタインという哲学者がいる。彼が「言語ゲーム」という語を初めて使ったのではないかと思うのだが今現在では、この考え方が広がりを見せている。人は自分の思い通りに自由に生活しているように考えているが、実は人は、今までの生活の中で身についた「あるリズム」にそって行為しているに過ぎない。このリズムは行為であって、経験の反復(習慣)の中で身につけていく。ウィトゲンシュタインは行為は社会環境の中で他の人のリズムと共鳴して身につけていく、一つの文化であるとする。会話は限られたリズムの共鳴として収束し、言語ゲームとして成立しているに過ぎないという。この説明では、わからないかもしれない、申し訳ない。

例えば「雨が降ってきた」この表現は、「雨が降っているという現象・文脈」と「話している言葉」が一致することで成立する。ところで、この表現は同時に「さっきまで晴れていたのに」とか「今にも降りそうだったけれど、やはり」という状況説明も意味に含ませることが出来るだろう。つまり「言葉」は一つの体系を持っていて、その言葉が使われる状況によっていろいろな意味を持つわけだ。

感情の表現や感覚の表現も同じであり、そのそれぞれが特定の状況の下で、一つの完結した意味の体系となることが出来る。ウィトゲンシュタインは、私たちが日常の言語活動が可能なのは、「言葉が使用されている社会の中で今までの生活の中で身についた「あるリズム」に沿って行為しているからだ」と言う。これを彼は「言語ゲーム」と呼んだわけだ。

諸君は家の法事などでお経を聞いたことがあるだろう。あのお坊さんの念仏の基本は反復だ。正直、若い僧は意味のわからなまま、お経を繰り返し、祈りの動作を繰り返す。学び、宗教の教えを理解することも僧にとっては大切なのだが、お経の基本は練習し習慣化させることで身につけるものだそうだ。ウィトゲンシュタイン風に言えば、お坊さんたちは念仏を通して「言語ゲームに深く引き込まれていく。」教えを理解することが重要ではなく習慣の先に悟りの世界が広がるわけだ。

この意味では「言語ゲームとは生活を創り上げ、また反映する一つの形式である。その規則は、諸君が友人や家族や先生たちと一緒に生活している中で自と身につくことになる、知らず知らずのうちに体の中にそのルールが内在していく。言語は他の人に向かって働きかける行為であるととらえれば、言語は文法によって身につけるものではなく、会話によって、日常生活や慣習によって身につけるものなのだろう。数学や英語が、外国での生活に役に立たないという批判も宜なるかなである。高校時代に模試で県順位1位だった生徒が、アメリカに留学し、途方に暮れた話は嘘ではあるまい。さらに、君自身が、自分で考えて決めたと思っている判断も、実は君の属する学校、家族、福井市、大野市、日本という集団の共通意識の中で作り出されたものに過ぎないとウィトゲンシュタインは言う。

ゲームという言葉の意味が「君たちの考えているゲーム」とは違うことが何となくわかってもらえれば十分だ。

「マリノウスキーはかつて、単にことばを交わすことそれ自体によって、仲間どうしのきずなが つくりだされるような種類のことば」に注目し、「ことばによる交流phatic

communion」という概念を 提起した。ヤコブソンは、これを承けて言語の「交話的機能la fonction phatique」について語り、その機能を、子どもが身につける最初の言語機能とかんがえる。交話的な機能とは、話し手と聞き手の接触にかかわり、会話の開始・持続・終止や、経路の確認などを可能とするはたらきのことである。」

辞書を引けば、交話的機能とは「あるメッセージを語っているときに、そのメッセージが相手に届いているかどうかを確認するためのメッセージ」のことであると書かれているが、よくわからんだろう。電話の会話での「もしもし」自体はメッセージとしは無内容のように聞こえるが、これは「私のメッセージはあなたに届いていますか?」という「コンタクトの確認」のメッセージである。友人同士の会話などの場合は、ほとんど交話機能「だけ」で会話が構成されていることもあるだろう。「いい天気ですね」「ほんと、いいお天気」「あ、あの雲、何かに似てる」「ほんとに、何かに似てるわ」「いい天気ですね」「ほんとにいいお天気」この手のメッセージが自分に届いていることをもっとも確実に相手に知らせる方法は、「同じことばを繰り返すこと」なのだろう。(ちなみに、もしもしは「申す申す」が原型だ。)

「それは言語における非分節的な側面であり、音素や記号素と呼ばれる非連続的で分節的な言語の要素を、発話の韻律的なフェイズが縦断し横断化している」

先に述べたように「ラング」としての日本語が君たち全員に与えられているわけです。それらは音素と呼ばれる意味の区別できる音であったり、記号素と呼ばれる「あめ」とか「しろ」という音のかたまりとして諸君の心の中を漂っています。その「ラングが諸君一人ひとりの中で具体化し、表現として出てきたものが「発話」です。ソシュールは「パロール」と呼んでいるわけです。伝えたい内容が心の中に出来る。その内容を相手が理解できる日本語に整える。そして、リズムを持って諸君の口から、諸君の表現として内部から飛び出してくるわけです。もう少し、問題文の語句の解説をしてみます。

記号素

「形態と意味とをそなえた、メッセージ構成上の最小有意味単位」と言われる。マルティネと言う人が二重分節を唱えた。第一レベルでは、ことばは意味がわかるレベルつまり表意単位によって分節され、第二レベルでは、弁別単位、つまり音素によって分節される。記号素は(ソシュール的意味での)記号であるが、それ以上に単純な記号連鎖に分析することの不可能な記号であって、ただ音素単位にのみ分析可能である。

音素

意味を区別する働きを持った最も小さな音の単位を言う。日本語で「パン」 と「バン」は、それぞれ異なった意味をっている。食べるパンと車のバンだ。この区別をしているPとBはそれぞれ、日本語において独立した音素であるという。

また馬鹿という語句において、日本語では、[baka]と[vaka]は区別されないので、音素としては一つのみが存在しているということになる。英語では意味の区別に用いられており、[best]か[vest]では、「一番良い」「ベスト・服」という意味になり、[b]か[v]かとう一点で意味に違いが現れている。英語においてもBとVはそれぞれ音素であるということになる。英語でshit と sitのシの音は違います。音声学上も音韻論上も違います。でも同じ発音をする日本人は多くいます。日本語ではこの二つのシを音韻論上区別しないからです。つまり音素としては一つです。日本語にはガ行鼻濁音があります。地域によりこの音を発音するところとしないところがあります。しない地域では鼻にかからないガ行を発音します。音声学上は違う音ですが音韻論では同じ音素です。どちらで発音しても意味は同じです。学校で林檎の絵を描いた。がっこうで りんごの えを かいた。

韻律

発話において現れる音声学的性質のことで具体的には抑揚あるいは音調、強勢、音の長さ、リズムなどを指します。字によって記録できない性質であるとも言われます。「おまえは太郎じゃない」が抑揚の違いによって意味の変わることはおわりでしょう。「そうですか」という言葉では普通に言うと「あいづち」で、ゆっくり言うと「納得」語尾を上げると「疑問」とうように意味が変わりますね。